第二届平遥国际雕塑节宣传片

到平遥,好像不管是什么季节,观众多都是其中的一大特点。据官方统计,平遥每年接待游客的数量在一千五百万人次。这个人数相当于一个中型地级市的人口,但平遥仅仅只是一个2.25平方公里的古城。

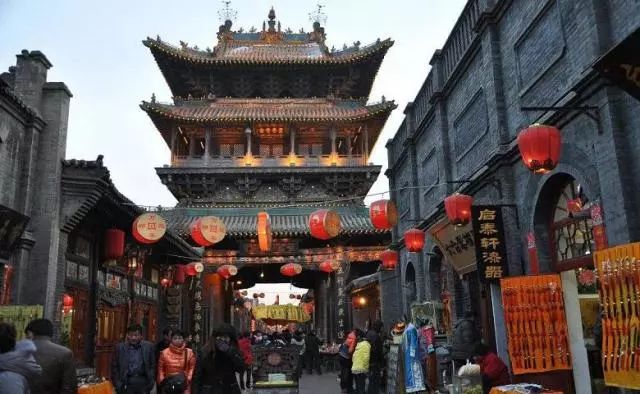

平遥古城

为什么平遥会得到这么大的关注,这和它是“保存最为完好的四大古城”之一的身份离不开。这里有保存完整的平遥县衙,有记述镖局发展史的中国镖局,还有中国民族银行先河,一度操纵十九世纪整个清王朝经济命脉的日升昌票号……以及平遥地区的双林寺以及镇国寺。这些是历史留存的文化瑰宝,平遥拥有先天的优势。

双林寺彩塑

平遥是一座拥有两千八百年历史的古城,但它走过历史,延续历史,但也活在当下。平遥国际摄影节,平遥国际电影节,平遥“中国年”活动,平遥国际雕塑节,为这座历史古城注入了新的血液和活力。在平遥可以在古代与当下之间穿越,可以在经典与潮流之间流连,可以在东方与西方文化之间游艺……平遥以自身的包容性,贯穿古今,立于当下。

去平遥,历史古城要看,《又见平遥》情景剧要看,平遥国际雕塑节也要去看看。本次艺术节是继2018年首届平遥国际雕塑节之后举办的第二届。本届展览以“之间”为主题,在这里展开了当代艺术与历史文化之间的对话。

此届平遥国际雕塑节的主要场地还是在柴油机厂的室内外,但同时增设双林寺展区。蚂蚁是艺术家陈志光的艺术符号,巨型蚂蚁演绎着现代版的“蝼蚁人生”,而艺术家任哲的《中流砥柱》,用武士的形象讲述着“忠义信勇”与《又见平遥》的情景剧里所讲的家国与忠义有异曲同工之处。艺术家陈志光与任哲的作品位于古城的城门口,它们就像是历史真实的写照者,向进入古城的每一位观者讲述着这座古城的历史流变与岁月苍茫。有人曾想如果将雕塑作品放置在古城主街道是不是效果会更好,理想很丰满,但事实上超庞大的人流很有可能会对作品做出不可挽回的破坏。

钞氏兄弟

钞氏兄弟善用陶瓷,本次展览的作品《东方红》里的车头原本是钢铁材质,但是他们却用陶瓷这种易碎的材质消解了钢材本身,给“老物件”带上了记忆的温度。

钞氏兄弟 《东方红》系列 尺寸可变 陶瓷 2015-2017

陈志光 《奔》480x480x300cm 不锈钢锻造 2015

任哲 《中流砥柱》 210x180x250cm 不锈钢 2014

第二届平遥国际雕塑节主要展出艺术家的比例是三分之一成熟艺术家,三分之一外国艺术家,还有三分之一是青年艺术家,共有90多件大型展品、总计600多件作品参展。

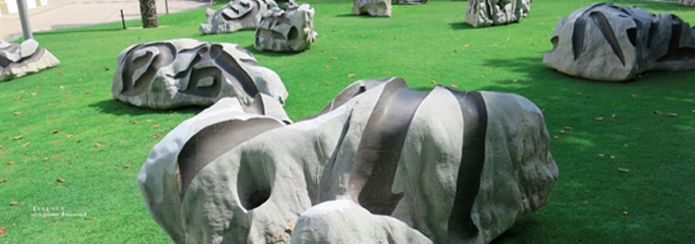

谷文达 《【天象】·碑林陆系 - a》尺寸可变 儒石 2014-2015

相比于首届平遥国际雕塑节,第二届雕塑节更关注青年艺术家的发展,并增设了“国际青年雕塑推动计划”板块,以平遥双林寺作为展览场地,为青年雕塑家的成长助力。同时,本届雕塑节还在平遥古城棉织厂举办雕塑市集活动,并举办相关学术论坛。

雕塑市集现场

学术论坛现场

为什么要去看这个展呢?因为在这里可以集体观看到很多重量级艺术家的雕塑作品。看与被看从来就是观看之道。辛稼轩说:我见青山多妩媚,料青山见我应如是。情与貌,略相似。

谢克 《当代山水》高度170cm 不锈钢烤漆 2012

一个展览不是所有人都能到展览现场,一个展览总有撤展的一天,但或许在这里可以先感受一下来自平遥国际雕塑节作品本身的魅力。

本届平遥国际雕塑节由平遥县政府主办、莫比乌斯艺术基金会承办,同时邀请了中国美术家协会名誉主席靳尚谊先生,著名艺术评论家邵大箴先生、法兰西学院文化与通讯院士高里昂先生出任本届平遥国际雕塑节总顾问。乌尔里希·劳克(曾任瑞士卢塞恩美术馆馆长、伯尔尼美术馆馆长)、彭锋(北京大学艺术学院院长,第54 届威尼斯双年展中国馆策展人)出任本届平遥国际雕塑节总策展人。两位中外总策展人将以国际化的视野和思考,在全球化时代去“中心”的特质下,寻求和探索艺术与文化在当下及未来的延续与延伸的可能性。

柴油机厂户外展区

雕塑是城市的眼睛,是凝固的历史,是文化的结晶。户外展区是雕塑节的一大特点,这样可以让关注近距离感受雕塑的张力与震撼。

贾濯非

贾濯非 《红色照金》 高4米 青铜

印度兄妹工作室·巴拉特和丽金

走进柴油机厂,首先看到的是贾濯非的作品《红色照金》,其次是看到印度兄妹工作室·巴拉特和丽金的作品。印度兄妹用自己的雕塑作品传达着一种对和平与美好向往的夙愿。

印度兄妹工作室·巴拉特 《甜蜜的记忆》 200x350x350cm 青铜 2016

印度兄妹工作室·丽金 《为世界和平而祈祷》 260x250x130cm 不锈钢 2012

施力仁

“犀牛”艺术台湾艺术家施力仁的艺术符号,但他也不仅仅局限于创作犀牛系列,本次展览展出的是一件当代的“战马”,体型矫健,身披铠甲,炯炯有神,气定神闲,有超强大的气场。

施力仁 《赤兔战马》 321x100x255cm 不锈钢 2017

田禾

水是万物中最不可固定的物质,她自由、随和、却充满了生命的力量,田禾的作品《水》将自然流淌的水人为的截取为各种不同大小、比例的立方体,正如我们在日常生活的过程中凭借我们的意志对自然万物的索取。田禾希望《水》可以让我们深思人类与自然的关系。当你在《水》的不锈钢切割镜面上看到天空、自然;看到正在观看作品的我们自己,或许能够意识到我们也是自然的一部分,能更多地关注对自然生态的保护。

田禾 《水》系列 100X100X100cmX3 不锈钢 2014-2016

王艺

王艺的作品名称《世界那么大,我们去看看》这本身就给我们带了无限的想象空间,与平遥的一次相遇,应该也算是一次看“世界”。

王艺 《世界那么大,我们去看看》 5700x2200x3000mm 不锈钢 2018

郅敏

《天神四象》这一系列作品是郅敏对雕塑艺术本真特性的发掘,也是对中国传统文化如何进行当代表达的摸索。在郅敏这里,《天神四象》被注入了许多想法——“艺术,是人类参与讨论世界的一场行动。雕塑,是人类参与探讨世界的一团物质或能量。自然自有规律,面对上天的启示,人类可以膜拜、学习、领悟和超越自我。艺术是人们参与寻求真理、向往光明的痕迹,是每个人表达爱的方式,是人类在天穹之下追寻日月之光的见证。看到这件作品是不是很佩服艺术家的耐心,他们不仅仅有天马行空的想象力,还有很细腻的双手,这么多瓷片,没有耐心是很难完成的。

郅敏 《天象四神-白虎》 320x120x270cm 金属,陶瓷 2017

王开方

王开方的新作《金砖围城》由五块金砖围合成一个亮丽炫动的空间,观众在此徘徊、穿行,以各种角度姿势合影、自拍,与之互动,这种穿行是带有娱乐性和危险性的,正像我们生存的空间,喜悦中充满各种危险,也因危险而更添喜悦。空间被一层层地复制折叠,城市、自然与人被分割成片段混杂重复着在一起,但被粉饰上金色自作美好,在欢乐中人们迷失并重新探寻着方向,成为我们现在生活的映射。金砖围城,城外的人想进去,城里的人想出来。

王开方 《金砖围城》 420×400×260m 不锈钢镀钛金 2019

陈文令

自幼生长在故乡福建的生命体验,无时不在塑造着陈文令的文化根性。比起许多当代雕塑,陈文令的作品总是伴随着一种与故土亲密的关联、一种对文化基因认真的审视。陈文令说:我骨子里还是“野孩子”。看到下图的姑娘,你是不是也想做一回“野孩子”。

陈文令 《彩虹》 420x260x192cm 铜着色 2011-2018

柴油机厂室内展区

步入展厅,首先看到的是关于展览的文字介绍,其次就是强人眼球的艺术作品。

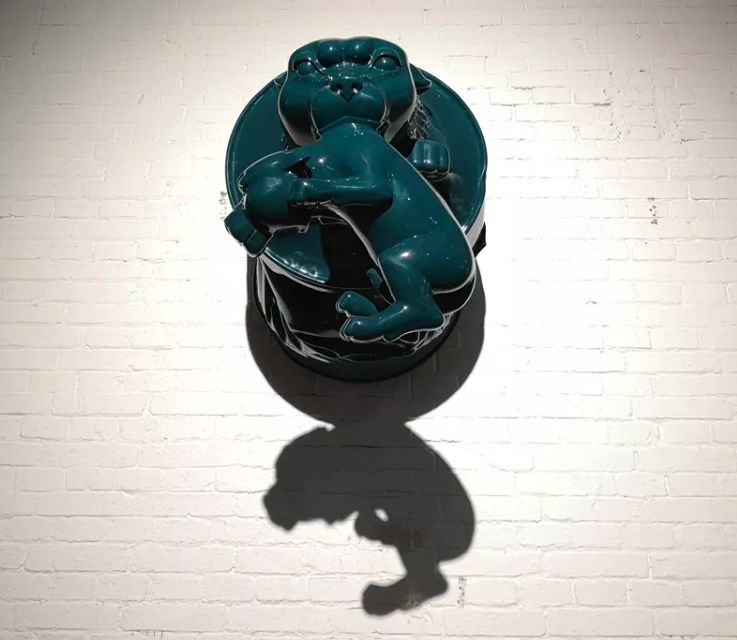

李真

李真是六十年代的雕塑艺术家,本次展览的作品是他代表性的作品《天空》,从这件圆润,稚趣的人物身上,能感受到一种美好,艺术家李真正是想透过艺术进行个人的“精神疗伤”,也是在俗世中寻找乐土。

李真 《天空》 103x77x191cm 铜雕 2012

强勇

强勇展出的《糸》,一件用碎玻璃和尼龙绳创作的作品,神秘而优雅。只要展开想象,任何材料都有可能成为艺术创作的素材。不是说世上本没有垃圾,只是因为放错了地方。

强勇 《糸》 400cmx50cmx200cm 玻璃,尼龙线 2016

贾米-普兰萨

“我们说着各种语言,我们每个个体都是一种鲜活的存在。人类在历史进程中的喜怒哀乐,一言一行,都定格成为雕塑上一个个永恒的符号,组成共同的我们。雕塑唤起我们对生存状态的深思, 对自身的重新认识。我们从全世界汇聚到这里,我们一起思考与工作,彼此思想的碰撞、交流,产生最耀眼的智慧的火花”。在这首诗中,我们或许可以感受到贾米-普兰萨这件《永无止境》的意涵。

贾米·普兰萨 《永无止境》 224x180x216cm 不锈钢 2015

Tony Brown

Tony Brown 《∞²》 1900x1500x1700mm Corten Steel,Wood Base 2019

薛雷

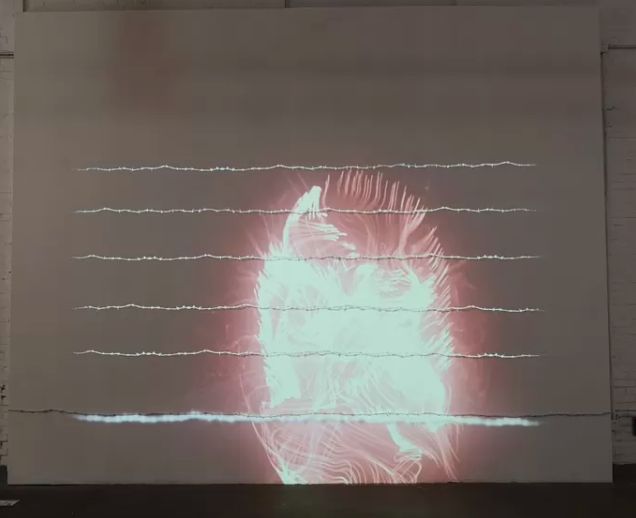

薛雷的作品是无限延伸的单根瓷铁丝和虚拟多层铁丝光影在时空中交错。由白瓷烧制而成的瓷铁丝带着“节”环绕着室内空间,如同我们人类结节记事的历史。突然墙面投射出四层平行延伸的“瓷铁丝”影像,叠加在真实瓷线之上。伴随着扫描声,巨大的粒子震荡与运动体,随音乐出现在真实与虚拟的瓷线后方空间。音乐中单个名词不断积累叠加,直到“这是什么?”的发问开始,影像空间焕发出?烂色彩。

我们沉浸在虚拟世界中,完全可以忽视真实的瓷线与虚拟瓷线的区别,我们用虚拟来获得真实的体验和感受......直到干扰波与噪音打破了这一切,按键声按下,我们继续存在于由单根瓷烧制而成的瓷线空间中,瓷节延伸而去。作品由静态雕塑瓷线与动态影像空间两种时态交替循环出现,展现着作者对人工智能时代中“现实”与“虚拟”的困惑和对未知光芒中人性的憧憬。

薛雷 《瓷铁丝》 尺寸可变,无限长,可空间环绕 气窑1280°C,新媒体投影1280°C

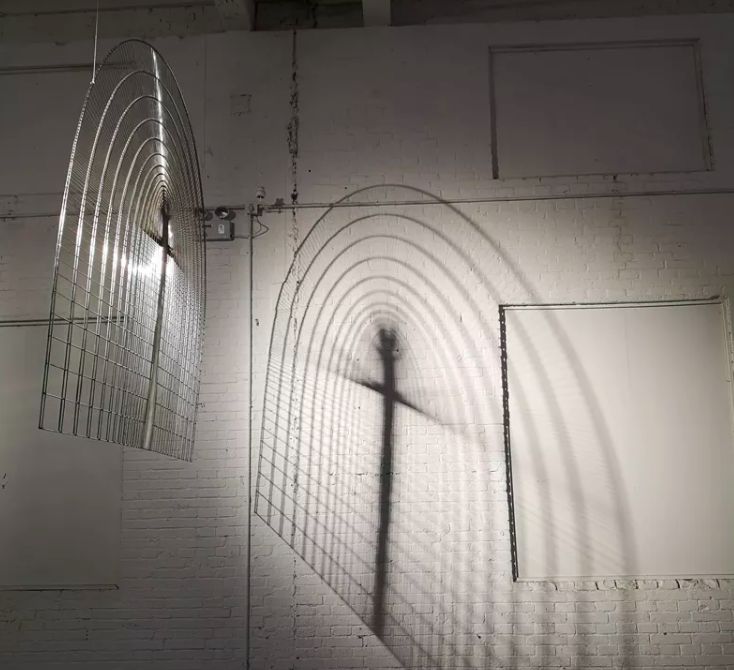

郑路

郑路携的《AGARD CT-5翼形》是一件窗形装置,线条凝练简洁。正如郑路近几年试图传达状态,“如果说我以前的作品更强调审美,那近几年来的思考则更偏向感知。”那些舒展灵动的装置作品是他,而这样的沉稳简练也是他。郑路持续地把自己关注的问题投射到当下的创作中,一切的意象都是物质装置的真实传达,所有的思考由艺术本身而转化。正如他所说,“人真的有自由意志么?我们以为自己是生命的主人,但相对与更广阔的世界、更高的维度而言,事实是否真是如此?

郑路 《AGARD CT-5翼型》 190x190cm 不锈钢 2019

任宏伟

任宏伟对待工业化废墟不是停留在冰冷的批判态度,而是以悲悯之心重铸。他呵护油桶材料的原始特征与质感,即使压瘪变形、与动物混合对接,油桶没有失去自己的原始特质转为新形象的附属,它始终是视觉和思绪轨迹的引线,这就保存了油桶材料丰富的原始信息。他构筑了一个想象的世界,制造了新物种。油桶与它者的混合对接,是伤害者与被伤害者的最终合体,无度的工业开发给世界带来的不只是创伤,而是对自身基因的彻底伤害——物种变异,这正是社会异化的形象写照,是他心理意识的反思与抵抗。石油据说是由亿万年前的动植物尸体腐渗入岩层和其他元素生成的,而任宏伟好像是把动物从石油中挤出来,或在动物的身体加个压扁的油桶,像是给动物按个油厢,又像是禁固的感觉。《永动机虎虎》希望能够展现过度的工业发展与自然的冲突关系,具有深远的意义。

任宏伟 《永动机虎虎》 56x90x100cm 玻璃钢,汽油桶,烤漆 2014

向阳

艺术家向阳的这件作品的整体内部空间由重新解构与扩展了的家具所建造而成,于是成为一种不具功能性、实用性却带有未来性的建筑空间。中式家具的文化意涵在此一空间的内、外发生了移转。我们的所有思维与价值观,皆取决所身处的文化脉络。此作品由外观之,乃由东方文化符号与西方当代艺术表现形式所构成;而其各自指涉的文化意涵,因为一起被搁置在由内观之所有文化标志皆被剥离的空间里,也将被重新解构与阅读。东西方文化并非对立,乃是相对,此一关系使得东西方各自意识形态间的各种思维得以成立并存。

向阳 《幻化之屋》 500x450x350cm 中式老家具,丝线,木 2018

展望

展望 《隐形81#》 224x142x220cm 流体力学与算法、3D打印、不锈钢手工敲制、热烤色 2017

王焕青

王焕青 《广场》 尺寸可变 装置,综合材料 2019

李涛

李涛的立体类型作品在实践中形成了几个特点:有别于传统雕塑里圆雕的概念,作品具有一定的平面性。一些作品往往引导观者从正面观看作品,但同时具有多层次的进深感,有点像我们在影院看3d电影的感觉,制造出虚幻而又真实的三维感觉。另一个特点是在作品中尽量避免单一物体有过大的体量,反而尝试利用各种材料、手法和元素的位置组合尽量消除雕塑作品中原本极为重要的量感和实在感。不同于传统雕塑独立于空间之外,艺术家更关注作品与空间的关系,会将整个空间当作画布来建构作品,把实际占据在空间中的“实体”和由此发生的负空间一齐组合产生有特殊指定感的的整体弥散气氛。

李涛 《过界》综合作品组合 2018

隋建国

“手迹系列15#,16#,17# 三件一组作品,是艺术家隋建国在捏石膏的时候,从手指缝里挤出来的碎片。2017年的时候,艺术家在放大镜下发现了这些个碎片的精彩,就将它们扫描后又打印出来,作为一组作品同时展出。”

《手迹》呈现的泥状物,印有隋建国双手的纹路,这些烙印证实着身体的在场,而成型于最新的高精度3D 扫描技术和光敏数字打印技术的作品本身,却因为过度的精细,赋予“以手造物”这一定论以虚假的荣光。“机械复制的时代”不仅将图像与视觉经验推向了舆论的漩涡,也正在向触觉经验的呈现发起挑战。这种雕塑的呈现形式是对艺术家主体性的削弱、对媒材性质的强调,着重点的转移却反而引起我们对身体是否“在场”的思考。

隋建国 《手迹系列15#、16#、17#》高(长)150cm 铸青铜 2017

郭工

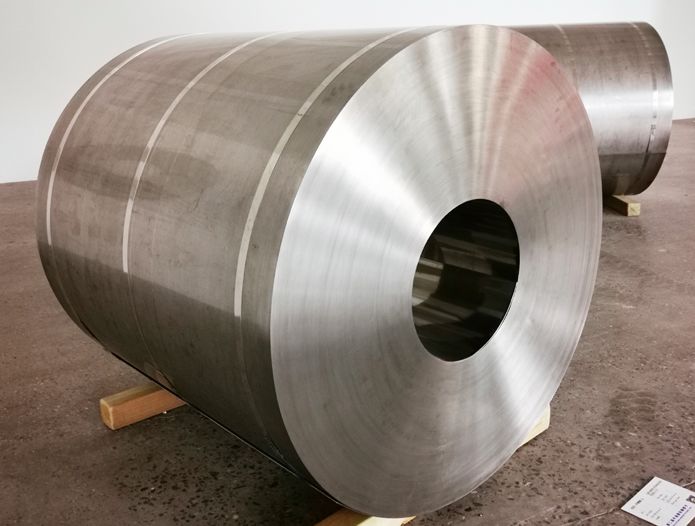

郭工的不锈钢系列作品最为核心之处在于,无论薄厚,无论平整还是蜿蜒,作品的其中一面将以镜面示人。无论是艺术,还是文学与电影,镜面的出现往往预示着,或引导着对于自我内心的窥视,但这毕竟是隐喻式的表现手法。镜面本身并没有呈现宇宙至理的魔力,而是纯粹的,对于现象世界的反射。

不能忽略的是,郭工的不锈钢镜面背后有着实在的体量与纵深。因此重要的不是它反映了什么,而是掩盖了什么,吞噬了什么。此时答案再显而易见不过——正是由实实在在,层层叠叠的不锈钢板所打磨而成的剖面,将余下一切统统收入囊中,倏地一瞬,遁入虚空。恒常的作品形态浓缩了由量变激发质变的过程,始与终同在一处,收尾相接,相互转化,互为因果。镜面的产生似乎就此化身为对于自然之理蓦然顿悟后的澄明。

郭工 《切问-不锈钢C》系列 不锈钢 2017-2018

吴笛笛

吴笛笛的作品《几何山水》从形制上讲,它的结构是木板搭建,表面覆盖以宣纸,再在纸上部分用墨渲染,而后层层叠加,最后勾染相应物象。几何是西方的概念,山水却是东方的意象。中国自古以来就有“一山一世界”、“咫尺皆天涯”的概念。大家都知道的山水画的题目总是“……图”,这就隐含着地图的全局观,既然是全局肯定不适合单点观看,所以我们在这个作品中没有设置特定的观看角度,而是适合在四周行走中观看,并因为其间立体几何的特质,有隐有显,再现了移步换景的园林式观看体验,循环往复、无始无终。这是另一种“造园”。在此和盆景式造园不同的是,我用了多层次、多线索的叙述,我们觉得线性时间的叙事往往作为一种排它性的虚构方式,而事实是具有“同时性”和“错时性”的,我把它们都镶嵌在这种结构当中。

吴笛笛 《几何山水》 189x81x30cm 木,宣纸,水墨 2011

何翔宇

何翔宇的创作实践可以被视作各类个体、社会和政治主题的材料测试场和观念实验室。作为一名在中国迅速城市化时期成长起来的艺术家,何翔宇尝试由物体间的转化体现或引导感知。在作品《女士鞋》中,个体经验是何翔宇重要的出发点。他将人们引至具有一定普遍性的身体感知空间,试图提示对视概念及感受力具有的共通基础探讨文明和可识别身份特征剥离后的可能。

何翔宇 《铜(女士鞋)》 鞋子:9x27.5x10.5cm 9.5x27x10.5cm;底座:87x87x99.5cm 铜 2014-2015

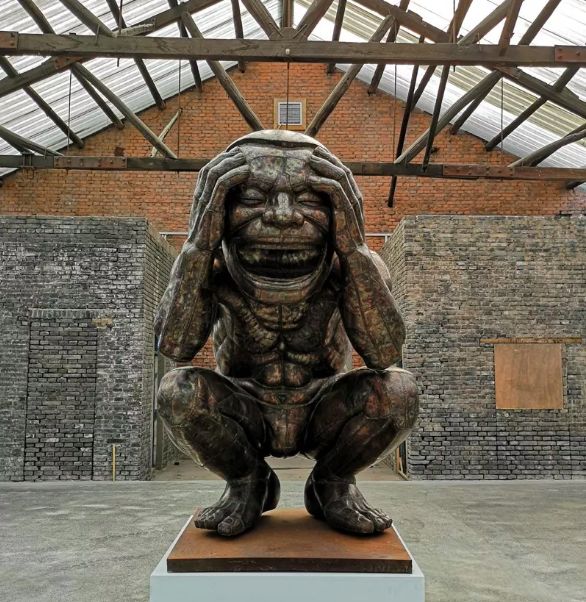

岳敏君

岳敏君 《笑可笑 非常笑(编号2)》 高约2.1m 不锈钢,铁 2012

Jams Carl

《皮相筋》是对姑娘们绑头发用的橡皮筋的放大与复现。Jams Carl将日常生活中不起眼的物品无限放大,于是日常性褪去,而凸现出了一种纪念碑的性质。纪念碑是为了铭记那些不可忘却的记忆,那些普通的日常物纪念碑化,正如艺术家本人所说:“是为了避免我们或许某一天也失去了这种铭记的能力,或是忘记了铭记是有多么重要。”

Jams Carl 《皮相筋》 170x110x110cm 铸铝 2019

李鸿韦

李鸿韦的动态装置作品《破碎中重生》给予了“历史”一个零散的形态。艺术家将自己实验十多年的瓷打碎,并用碎片重新创作,颇有一种不破不立的意味。陶瓷、不锈钢、锈铁,这些物质材料产生于不同的文明时期,因而携带了不一样的时间记忆。这些记忆存在于人的意志之外,构成了材料本身独立的意义。历史时间的概念,不仅镶嵌在这些物质内部,同时也因这些物质所隐喻的文化意义开始逐渐显现。铁,人抗衡自然得以生存的佐证。瓷,中国封建文明通过海上贸易输向世界的文物。抛光的不锈钢,映照了现代工业下人们日益透明化的社会生活。在这里,每种材料都站出了自己独有的姿态。

李鸿韦 《破碎中重生》 275x85x200cm 烧制瓷土,不锈钢,铁 2015-2018

吴达新

吴达新的《七重塔》由许多转动的齿轮构成,五百多个不锈钢齿轮彼此相扣缓缓转动,构建出一尊动态的浮屠。作品创意灵感来自吴达新故乡泉州的两座古代石塔的塔顶,“七重”的塔状结构来自佛教经典,象征着生命之树,对泉州人而言,这两座古塔既代表着神圣的结构,又承担着世俗的功能,既是宗教建筑,也是为港口水手指引航程的灯塔。听说艺术家组装这五百多个不锈钢齿轮就用了两天的时间,这在期间他不停的从人字梯上爬上爬下。看来做艺术家不仅需要进行脑力劳动,也需要体力支撑。

《七重塔》吴达新 不锈钢齿轮,电机 2018-2019年

苍鑫

本次雕塑节苍鑫展出的作品是《自在系列》,延续这他一贯的对生命意识的表达。人、社会、自然、宗教,哲学和神秘力量,这些元素融合在苍鑫的创作当中,逐渐使他摆脱了西方观念艺术的模式,更自觉地在内心灵魂深处寻找艺术创作的思想原点,并且通过不断身体力行地创作试图超越艺术观念的边界。

苍鑫 《自在系列》 250x140x100cm 铸铁 2007

琴嘎

琴嘎的实验艺术作品非常具有穿透力,力图提供给观者一种打破常规的、独一无二的艺术认知体验。一贯的反审美态度,使他发展出一种针对材料的超日常的个性偏好和依赖,近年来他对灰烬的研究体现其对身体多角度的应用和考量。这些沉稳的、具有逻辑推进线索的思考,都是琴嘎特定的“材料学”研究的结果。

琴嘎经常使用与能量有关的可见或不可见的材料,正如《套圈-圈套》的创作原料是树脂、煤渣还有细沙,他还会采用比如钢板、油桶、冰块、铁锅、电热丝、液化气罐、燃烧、电能、蜂窝煤等等,或在创作过程中对作品实体施加切割,从而使作品仿佛处在动力场中。不过琴嘎关注的并不是能量本身,而是能量和身体之间可能存在的冲突和危险。能量使作品成为动荡中的雕塑,而在雕塑的过程里,尽管人的体验和感知无法持久,也无法永存,但人的体验和感知将成为最有价值、最具尊严的留存。

琴嘎 《套圈-圈套》 300cm 树脂、煤渣 2013

章燕紫

《透气》是章燕紫为平遥国际雕塑节打造的新作。她说,“城里的空气越来越差了,工作也常常压得人透不过气来。学画时,老师说有的画,画得透气,那是好画。后来,我一直努力画透气了,似乎那是一个标准。而这个标准,后来好像成了追求舒适的标准。衣服的面料要透气,化妆的粉底要透气,鞋子袜子要透气,房子要南北通透,空气净化器要有负离子循环……”

“在我的创作过程中,材料从宣纸到止痛贴,一直在进行不同的尝试,最近发现纱布这个材料很有意思,从材料本身来说它是最透气的,纱布接触的是伤口,包裹的是疼痛,这又使这个材料有了一点特殊的含义。用纱布作为材料,做成作品,一卷一卷排列在那里。突然,让我有了点,不透气的感觉。”

章燕紫 《透气》 尺寸可变 纱布卷 2019

金石

金石的作品是一个关于风景的雕塑。既然是风景,那就离不开自然,离不开人,更离不开人的居所。《渐渐消失的几何体》就是关于人与自然的风景,是关于居住的风景。从远古至今天,这个风景一直都处在自然与人的良好共生状态。美景可以是高山可以是平原,可以是溪流也可以是大海,风景里总有蓝天白云,暴风骤雨,鸟语花香,但是近几十年来城市化的进程已经极大改变了人类的居住环境,房屋之外是房屋,路面之上还有路面,工厂隔壁还是工厂,地上是楼房,地下还是楼房。那样一种田园牧歌的生活,山水花草萦绕的小屋,面朝大海春暖花开的情怀都慢慢的消失不再。

金石 《渐渐消失的几何体》 225x16x18cm 木头 钢 纯银 2018金石 《渐渐消失的几何体》 225x16x18cm 木头 钢 纯银 2018

陈曦

陈曦的《明亮的光》作品中有兔子的形象,它的由来源于2018年的个展《逃跑的兔子》,这个展览核心形象是一只黑色兔子,而这兔子具有双重的身份。它首先是人的指代,其次代表了地球上的其他动物。

以兔子作为一个象征人的隐喻,首先是缘起90年代读的美国作家厄普代克的兔子系列小说。在小说第一部里有这样的描述:

“26岁的哈利被困在二流的生活当中,一个酗酒的妻子,一个到处是脏碗盘的房子,一个幼儿和一份毫无意义的工作。意识到自己无力改变这一切,他从自己宾州的家里逃跑了。”“当然兔子没能跑远。一个不甘平庸的男人试图从二流的生活中私奔,但是作为一场私奔,他缺少一个女主角,一个地图,一个敌人,一个明确的目的地,一种悲壮感……总之他缺少传说中的私奔所需要的一切构件。于是,在公路上狂奔了一夜之后,他回到了小镇。”

这样的描述显然是人类普遍性的日常轨迹乃至人生宿命,主人公“兔子”的绰号暗示了人和兔子的某种相似特质。然而人类毕竟更强大,在人类大步前进的征途上,众多美丽的自然生物、动植物成为了牺牲品,即便很多都是无谓的牺牲。我们时时显露着巨大的野心,急切的想要奔向地球以外的更大空间,然而我们个体更多时候感受到的,却是真真切切的生命之脆弱无力。

陈曦 《明亮的光》 250 x 125 x 180cm 底座直径:111cm 金属雕塑(不锈钢加铸铜) 2019

洛鹏

洛鹏的作品《两个拳头》,看似巨型手的对峙,却断了指头,有点荒诞和冷幽默的意味。

洛鹏 《两个拳头》 高180cm 玻璃钢,泡沫 2018

艾墨思

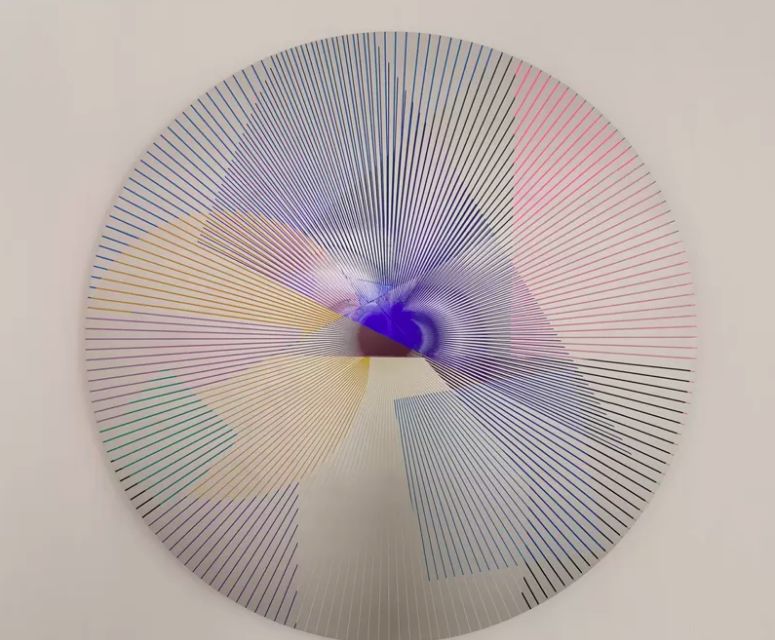

艾墨思 《自我》系列 不锈钢丝网 2019

乔恩·伊舍伍德

乔恩·伊舍伍德 《移动正在进行中》 40x40x130cm 中国黑花岗岩 2019

王立伟

皮革作为一种雕塑材料的意符,与其它材料相比,能够更加让人联想到与生命有关的主题。不论是生还是死,生与死是循环不息的,如没有生的延续就没有死的终结,同样,没有死的终结也便没有生的延续。这也符合东方生死轮回的哲学观点,突出了东西方文化对生死看法的一些文化差异。

王立伟 《高级动物》 130x80x305cm 牛皮、树脂 2019

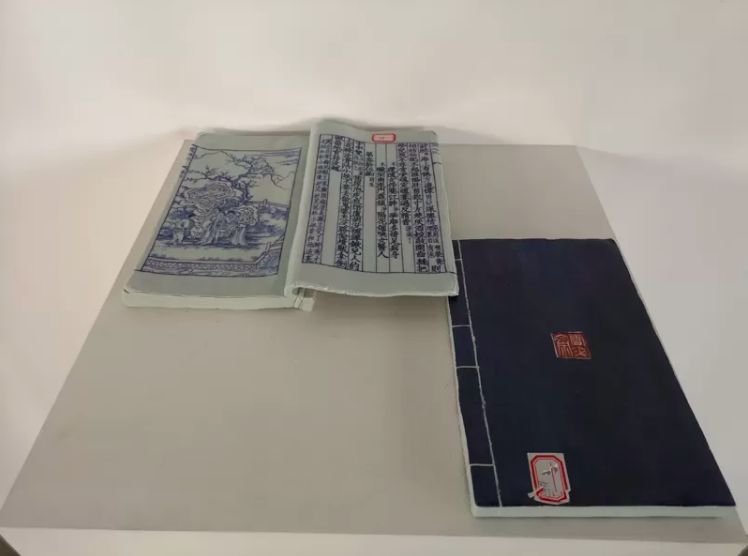

谢晓泽

谢晓泽 《牡丹亭·回生》 27.5x29x4cm 青花瓷器 2018-2019

理查德·迪肯

理查德·迪肯《未知的定制》 243.5x135x203cm 不锈钢 2018

杨穹

杨穹 《浮屠》 150x80x80cm 综合材料 2016

欧阳苏龙

“在我看来,雕塑就是空间的缝隙。”欧阳苏龙的《聚会》和《排队》其实都是3D软件运行的一个错误而产生的作品。在《排队》这件作品中,“排队”的样式呈现出的是人与人之间的缝隙抽掉之后的样子,但是又不是完全切断,是一个临时结构,这让观者想到人与人之间的关系。

欧阳苏龙 《聚会》 180x130x100cm 高密度EPS泡沫雕刻 真石漆 钢架 2019

欧阳苏龙《排队》

栗子

栗子的作品《喷泉》中的文字是意大利歌剧里有关于水的台词。喷泉使人想起过去,当时的人已经不存在了,而水流流过的腐蚀和残缺的效果就像时间快速流过,此刻的喷泉便成为了时间穿越的“提醒物”。作品把过去带到人们眼前,让人不禁思考,或许将来也会将此刻带去。

栗子的作品中间的雕塑来自巴洛克时期贝尼尼雕塑的变体,再融入米开朗基罗风格。四周有水流冲刷着雕塑。喷泉在欧洲大街小巷随处可见,古老的雕塑见证着千百年的风霜雨雪。岁月不再,但喷泉还在,提醒着人们过去的记忆与历史。

栗子 《喷泉》 高220cm,直径180cm 不锈钢 2017

田晓磊

数字媒体艺术是田晓磊创作的载体,他感兴趣这个时代快速迭代的不确定性,感兴趣未来进化中科技与生命之间的关系,感兴趣这个杂交时代所诞生出的新物种。他用艺术家的视角创造出未来的世界标本,杂糅历史,信仰,科技,身体,创造新的艺术体验。对于《思想者》这件作品的创作心路历程,作者解构了罗丹的著名雕塑“思想者”,雕塑头上的几何体、脑、种子等象征着社会中不断累加的技术元素,在人类代际不断升级的同时,也在不断地积累着不确定性。

田晓磊 《思想者》 高60cm 宽30cm 3d打印树脂 2019

王滢露

王滢露的《切开》是一个关于个体,性与战争的作品。我们对战争的认知一直以来都是由伤亡数字、经济损失、政治社会等宏观的字眼组成。然而,切身感受伤害的个人,他们微观的视角几乎失焦,他们的声音近乎失语的。

2015年是第二次世界大战结束60周年,艺术家王瀅露来到了日本的广岛。著名的反战音乐家久石让,他选择了在这一天在广岛举行音乐会。音乐会的最后,他以”The end of the world “结尾:don’t they know this is the end of the world , when you don’t love me anymore (当你不再爱我的时候,就是世界末日)。他以最个人的视觉出发,告诉我们战争给人类带来最大的伤害是,它使人和人之间失去了爱。《切开》的手雷一方面是战争中的武器,另一方面是一个打开自己,揭露个人的脆弱的符号。在这个作品中,战争,恐怖主义袭击,殖民主义,性侵,男权主义的本质,都是极权。

王滢露《切开》 1件大:50x35x10cm;6件小:30x20x10cm 铜,树脂,丙烯颜料 2017

张钊瀛

张钊瀛的作品《24小时艺术史》为观众打造一个有趣的艺术史剧场,打破传统美术馆“白盒子”的空间局限,以及“每逢周一闭馆”的时间限制,力图将艺术还给人民,把美术馆放置在一个如此公共的空间里,让所有人置身其中。张钊瀛巧妙利用灯光这种霓虹的夜景式衬托,让人不知身处何方,琳琅满目。当美术馆都要关灯闭馆停止观看了,观众仍能在城市的某个角落发现艺术史尚未“停歇”,精彩仍在上演。张钊瀛希望观众们懂得,不论身处喧嚣的城市或者宁静的庄园中,总有一处能够吸引你去重新梳理所知的艺术史。其实生活与艺术就该面对面,近在咫尺之间。

张钊瀛 《24小时艺术史》 尺寸可变 综合材料 2019

阮家仪

阮家仪从油麻地九龙区的家庭经营商店和摊档收集了很多塑料玩具,每个物件都代表着香港50-60代制造业的时代。她以这些玩具制作成了一个微型城市天际线,又以三元灯光投射出多层次的维多利亚港的景色。每个物件都是一个符号,诉说着一个个小而迷人的故事、和香港人奋斗自力的历史记录,也记录了她对城市发展是必须和无可避免的感受和回忆。

《Chrono Cross IV超时空 IV》 阮家仪 塑料玩具,珠子,树脂,电机,齿轮,LED灯 2018年

李梦媛

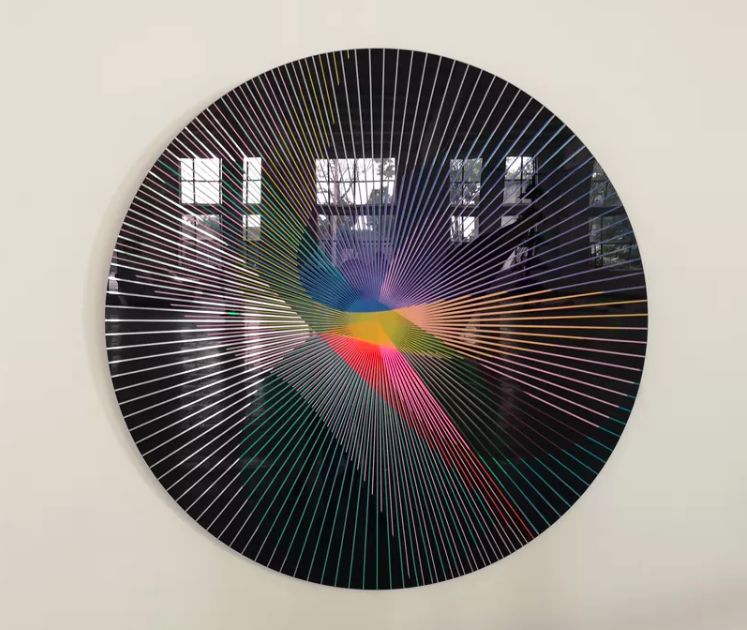

李梦媛专注于自己的内心,作品来自对城市与自然的观察,用胶带作为装置媒介以此构建耳目一新的视觉景观,作用于人对空间的感知。她的作品关注透过几何、色彩和直线的变化赋予空间多重维度和体验,挑战并探索艺术创作的边界。《The Light in 7 pieces》系列是一项以“光”和“胶带”为创作元素的艺术实践,将光的自然形态与感受物理化,凝固了的光以其形与色的表象与真实世界产生关联,“虚空与负形”重新定义“有意味的形式”,作用于人对空间的感知。

几何是现实世界的轮廓,也是作品表达的视觉逻辑,胶带自由生长的图形,透过移动、折叠、翻转、放射等运动,将复杂世界不断提炼为最本质的造型,以此静观万物内部的平衡与规律,感受视觉带来的愉悦与安宁,用艺术的思考呈现事物内部的秩序,塑造时间的体积。作品透过色彩和直线的变化赋予空间多重维度和体验,让胶带这件“普通物品”在新的语境中创造价值,成为交流的动力,探索艺术语言的边界。

李梦媛《The Light in 7 Pieces》 和纸胶带、不锈钢、玻璃、等综合材料 160x160cm 2018

王少帅

青年艺术家王少帅在接受采访时介绍了作品《红球计划》,现在看到的是我的作品里的一个系列,我的整个作品是包含平面的、装置的、雕塑影像以及行为艺术,我所有作品都是关于点线、黑白红的,为什么是点线呢?因为在物质世界当中点线是个基础,点线构成面构成我们看到的所有一切,在虚拟的世界当中计算机语言,0和1代码也可以理解成点和线的概念,生命的起源和生命的延续,细胞、精子和卵子也是点和线,点和线就是我艺术世界的一个语言。

黑白是两个极端,就像白天黑夜、阴阳、男女、天堂地狱、正义与邪恶,很多东西都是有两面性的,红色介于黑白之间的色彩,在不同文化背景下对红色的认知基本一致,红色代表了生命、活力、希望,还有向上的寓意,我用点线、黑白红做我的所有作品,现在看到的红球,是我在空间当中用红点去创作的一个作品,《红球计划》从去年发起到现在,已经在北京、上海、深圳、长春、还有法国做了不同的展示,都会结合当地的环境特色去进行一个创作,未来《红球计划》会去到更多的地方,有更多的表达。

王少帅 《红球计划》 尺寸可变 综合材料 2019

双林寺内青年艺术家作品展区

窦付坤

窦付坤 《景观.序》 1.7m 儒石

刘辛未

刘辛未 《筑巢》 180x50x250cm 水泥钢筋

苏凌志

苏凌志 《凌云》 540x68x270cm 玻璃钢

韦冬

韦冬 《儿时的森林》 210x210x250cm 铸铜

郑晓辉

郑晓辉 《天边那朵云》 230x60x150cm 青铜铸造

温熙超

温熙超 《二桃·三士》 75x75x300cmx3件 树脂,铁

展览开幕式及现场

开幕式现场

平遥国际雕塑节开幕嘉宾合影

本届平遥国际雕塑节总顾问法兰西学院文化与通讯院士高里昂先生

本届平遥国际雕塑节总策展人彭锋(北京大学艺术学院院长,第54 届威尼斯双年展中国馆策展人)

奥地利驻华大使馆文化参赞Arnold Obermayer

平遥开幕式现场嘉宾合影

本届平遥国际雕塑节总顾问、中国美术家协会名誉主席靳尚谊先生现场参观

展览信息

《今日艺术》创刊号

《今日艺术》叶锦添专刊封面和封底